Подросткам свойственна определенная дисгармоничность, акцентуированность характера, расхождения между социальными нормами и реальным поведением, невосприимчивость к влиянию взрослых. Причиной этого является общий гормональный дисбаланс в сочетании с кризисом самовосприятия.

Содержание программы:

Разработан А. Бассом и А. Дарки для диагностики склонности человека к агрессивным проявлениям и враждебности. В данном блоке предлагается в адаптации А. К. Осницкого.

Проявление агрессии в подростковом возрасте является проблемой, которая все больше волнует учителей и родителей.

Различные авторы в своих исследованиях по-разному определяют агрессию и агрессивность: как врожденную реакцию человека для «защиты занимаемой территории» (Лоренд, Ардри); как стремление к господству (Моррисон); реакцию личности на враждебную человеку окружающую действительность (Хорни, Фромм). Очень широкое распространение получили теории, связывающие агрессию и фрустрацию (Маллер, Дуб, Доллард). Агрессивность имеет качественную и количественную характеристики. Как и всякое свойство, она имеет различную степень выраженности: от почти полного отсутствия до предельного развития, каждая личность должна обладать определенной степенью агрессивности. Отсутствие ее приводит к пассивности, ведомости, конформности и т.д. Чрезмерное развитие ее начинает определять весь облик личности, которая может стать конфликтной, неспособной на сознательную кооперацию и т.д. Сама по себе агрессивность не делает человека социально опасным, так как, с одной стороны, существующая вязь между агрессивностью и агрессией не является жесткой, а с другой, сам акт агрессии может не принимать социально опасные и неодобряемые формы. В житейском сознании агрессивность является синонимом «злонамеренной активности». Однако само по себе деструктивное поведение «злонамеренностью» не обладает, таковой его делает мотив деятельности, те ценности, ради достижения и обладания которыми активность разворачивается, внешние практические действия могут быть сходны, но их мотивационные компоненты прямо противоположны.

Исходя из этого, можно разделить агрессивные проявления на два основных типа: 1) мотивационная агрессия как самоценность, 2) инструментальная как средство подразумевая при этом, что и та, и другая могут проявляться как под контролем сознания, так и вне его, и сопряжены с эмоциональными переживаниями (гнев, враждебность).

Практических психологов в большей степени должна интересовать мотивационная агрессия как прямое проявление реализации присущих личности деструктивных тенденций. Определив уровень таких деструктивных тенденций, можно с большой степенью вероятности прогнозировать возможность проявления открытой мотивационной агрессии. Одной из подобных диагностических процедур является опросник Басса-Дарки.

А. Басс, воспринявший ряд положений своих предшественников, разделил понятия «агрессия» и «враждебность» и определил последнюю как «…реакцию, развивающую негативные чувства и негативные оценки людей и событий». Создавая свой опросник, дифференцирующий проявления агрессии и враждебности, А. Басс и А. Дарки выделили следующие виды реакций:

- Физическая агрессия — использование физической силы против другого лица;

- Косвенная — агрессия, окольным путем направленная на другое лицо или ни на кого не направленная;

- Раздражение — готовность к проявлению негативных чувств при малейшем возбуждении (вспыльчивость, грубость);

- Негативизм — оппозиционная манера в поведении от пассивного сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и законов;

- Обида — зависть и ненависть к окружающим за действительные и вымышленные действия;

- Подозрительность — в диапазоне от недоверия и осторожности по отношению к людям до убеждения в том, что другие люди планируют и приносят вред;

- Вербальная агрессия — выражение негативных чувств как через форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов (проклятия, угрозы);

- Чувство вины — выражает возможное убеждение субъекта в том, что он является плохим человеком, что поступает зло, а также ощущаемые им угрызения совести.

ОПРОСНИК ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТИПОВ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА У ПОДРОСТКОВ (ПДО А.Е. Личко в модификации В. П. Дворщенко)

Опросник А.Е Личко школьными психологами используется очень редко, в основном – из-за сложности и необходимости больших временных затрат (от 1 до 1,5 часа на одного человека).

Акцентуированность характера – явление весьма распространенное среди подростков. Подросткам вообще свойственна определенная дисгармоничность, акцентуированность характера, в этом одна из важнейших особенностей данного возраста. Так, по данным А.Е. Личко, заостренность отдельных черт характера, их акцентуированность у учащихся разных типов школ варьирует в пределах от 32 до 88 процентов.

Школьному психологу нужен более портативный тест. С этой целью и была предпринята попытка модификации ПДО.

Во-первых, в текст опросника включены только диагностические вопросы, что позволило резко уменьшить его объем (с 351 до 143 вопросов).

Во-вторых, диагностически значимыми считаются только ответы «Да», что позволяет провести обследование в один прием (а не в два, как в ПДО, где после выбора «Да» испытуемый должен, выбрав нетипичные для него утверждения, обозначить их индексом «Нет»).

В-третьих, модификация коснулась и содержания опросника. Некоторые вопросы получены путем анализа большого количества проекций акцентуированных подростков с помощью методики незаконченных предложений. Например, очень распространена среди интровертированных подростков проекция: «Я часто боюсь, что в будущем останусь одиноким». Этот и целый ряд других утверждений включены в опросник.

Опросник включает 143 утверждения, составляющих 10 диагностических и одну контрольную шкалу (шкалу лжи). В каждой шкале по 13 утверждений. Утверждения в тексте вопросника предъявляются в случайном порядке. Прочитав в каждый вопрос-утверждение, подросток решает: характерно оно для него или нет.

Из приведенных ниже перечней видно, что подход к выделению и классификации типов, предложенный К. Леонгардом, ближе к школьной практике. Поэтому в основу данной модификации ПДО А.Е. Личко положен именно этот подход.

Тест отсчитывания минуты – одна из разновидностей физиологических проб, направлен на исследование субъективного восприятия времени человеком.

Тест имеет множество различных названий: ДИМ (длительность индивидуальной минуты), субъективная минута, индивидуальная минута, субъективный отсчет времени и тому подобное.

Все эти названия отражают суть эксперимента – тестируемый пытается оценить течение времени, ориентируясь на собственные ощущения, а не на часы. Эксперимент проводится, как правило, с закрытыми глазами. Желательно, чтобы в помещении, в котором проходит тест, нельзя было наблюдать периодических звуков (например, тиканья часов).

Согласно исследованиям, увеличение длительности индивидуальной минуты является прогностически положительным признаком и характерно для людей, имеющих хорошие адаптационные возможности, ресурсы для перенесения повышенных эмоциональных нагрузок.

Устойчивость нервной системы, благоприятное эмоциональное состояние приводит к тому, что минута немного растягивается (до 80-90 секунд). Нервное истощение, тревожность, наоборот, приводят к сокращению субъективной минуты до 40-47 секунд. Установлено, что у суицидентов отмечается резкое укорочение длительности субъективной минуты до 22 — 37 с.

Индивидуальная длительность минуты напрямую связана со способностью переносить стресс. За одним исключением – тяжелым депрессивным состоянием, которое приводит к субъективному растягиванию времени (ДИМ в этом случае – 2-3 минуты).

Опросник «Стиль поведения в конфликте» разработан К. Томасом (K. Thomas) и предназначен для изучения личностной предрасположенности к конфликтному поведению, выявления определенных стилей разрешения конфликтной ситуации. Методика может использоваться в качестве ориентировочной для изучения адаптационных и коммуникативных особенностей личности, стиля межличностного взаимодействия. В России тест адаптирован Н.В. Гришиной.

К. Томас исходил из того, что людям не следует избегать конфликтов или разрешать их любой ценой, а требуется уметь грамотно ими управлять. С целью разрешения возникающих конфликтов, управления конфликтной ситуацией необходимо определить, какие формы поведения характерны для индивидов, какие из них являются наиболее продуктивными, какие деструктивными, каким образом можно стимулировать продуктивное поведение.

В основании типологии конфликтного поведения К. Томаса — два стиля поведения: кооперация, связанная с вниманием человека к интересам других людей, вовлеченных в конфликт; и напористость, для которой характерен акцент на защите собственных интересов. Соответственно этим двум основным измерениям К. Томас выделяет следующие способы регулирования конфликтов:

- соревнование (соперничество) — наименее эффективный, но наиболее часто используемый способ поведения в конфликтах, выражается в стремлении добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому;

- приспособление, означающее, в противоположность соперничеству, принесение в жертву собственных интересов ради другого;

- компромисс как соглашение между участниками конфликта, достигнутое путем взаимных уступок;

- избегание (уход), для которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей;

- сотрудничество, при котором участники ситуации приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы обеих сторон.

К. Томас считает, что при избегании конфликта ни одна из сторон не достигает успеха; при таких формах поведения, как конкуренция, приспособление и компромисс, или один из участников оказывается в выигрыше, а другой проигрывает, или оба проигрывают, так как идут на компромиссные уступки. И только в ситуации сотрудничества обе стороны оказываются в выигрыше.

В опроснике 30 пар суждений. Подростку предлагается выбрать то суждение, которое является для него наиболее типичным. Затраты времени — не более 15-20 мин.

Разработан в НИИ им. Бехтерева. Он позволяет быстро и эффективно оценить сформированный у испытуемого уровень субъективного контроля над разнообразными жизненными ситуациями.

Впервые подобные методы были опробированы в США, наиболее известная экспериментально-психологическая методика – шкала локус-контроля Д.Роттера, основанная на двух принципиальных положениях:

- Люди различаются между собой по тому, как и где они локализуют контроль над значительными для себя событиями. Возможны два полярных типа таких локализаций: экстернальный и интернальный. В первом случае человек полагает, что происходящее с ним является результатом действия внешних сил – случая, других людей и т.п. Во втором случае человек интерпретирует значимые события как результат своей собственной деятельности. Любому человеку свойственна определенная позиция на континууме, простирающемся от экстернального типа к интернальному.

- Локус контроля, характерный для индивида, универсален по отношению к любым типам событий и ситуаций, с которыми ему приходится сталкиваться. Один и тот же тип контроля характеризует поведение данной личности в случае неудач и в сфере достижений, причем это в равной степени касается различных областей социальной жизни.

Данная методика является адаптацией методики Д. Роттера в авторстве Бажина Е. Ф., Голынкиной С. А., Эткинда А. М.

Экспериментальные работы установили связь разнообразных форм поведения и параметров личности с экстернальностью-интернальностью.

Конформное и уступчивое поведение в большей степени присуще людям с экстернальным локусом. Интерналы менее склонны подчиняться давлению других, сопротивляются, когда чувствуют, что ими манипулируют; реагируют сильнее, чем экстерналы, на утрату личной свободы. Люди с интернальным локусом контроля лучше работают в одиночестве, чем под наблюдением или при видеозаписи. Для экстерналов характерно обратное.

Интерналы более активно ищут информацию и обычно лучше осведомлены о ситуации, чем экстерналы. Они также чаще избегают ситуационных объяснений поведения, чем экстерналы.

Исследования, связывающие локус контроля человека с межличностными отношениями, показали, что интерналы более популярны, более уверенны в себе, проявляют большую терпимость. Существует связь высокой интернальности с положительной самооценкой, с большей согласованностью образов реального и идеального «Я».

У интерналов обнаружена более активная, чем у экстерналов, позиция по отношению к своему здоровью. Экстернальность коррелирует с тревожностью, депрессией, психическими заболеваниями.

Все это дает основания полагать, что недостаточность уровня интернальности (уровня субъективного контроля) может свидетельствовать об отклонении в личностном развитии. В подростковом возрасте достаточно развитая интернальность как склонность к аттрибуции большей ответственности за свое поведение себе, нежели обстоятельствам или окружающим, является необходимым ресурсом для преодоления сложностей переходного возраста.

Измерения локуса контроля перспективнее строить как многомерный профиль, компоненты которого привязаны к типам социальных ситуаций различной степени обобщенности, так как большинству людей свойственна некоторая вариабельность особенностей поведения в зависимости от конкретных условий ситуации. В частности, особенности субъективного контроля могут меняться у человека в зависимости от того, представляется ли ему ситуация простой или сложной, приятной или неприятной и т.д.

Уровень субъективного контроля повышается и в процессе психокоррекционного воздействия на личность. Поэтому возможно применение УСК для оценки эффективности психокоррекционной работы.

Опросник УСК состоит из 44 пунктов. В отличие от шкалы Роттера, в него включены пункты, измеряющие экстернальность-интернальность в межличностных и семейных отношениях, в отношении болезни и здоровья.

Каждое утверждение оценивается с помощью шкалы, одним полюсом которого является «Полностью согласен», другим – «Полностью не согласен». В зависимости от целей используют бинарную, 6- или 7- балльную шкалу.

В данном блоке используеся 6-балльная шкала (-3, -2, -1, +1, +2, +3), в которой ответ +3 означает «полностью согласен», а ответ –3 соответствует «совершенно не согласен с данным пунктом».

FPI предназначен для диагностики состояний и свойств личности, которые имеют первостепенное значение для процесса социальной адаптации и регуляции поведения. Методика FPI была создана с учетом опыта построения и применения таких известных опросников, как 16PF Кеттела, MMPI (СМИЛ), ЕРI Айзенка и др.

Форма В отличается от полной формы только в два раза меньшим числом вопросов. Общее количество вопросов в форме В – 114. Вопросы сформулированы в форме утверждений, на которые испытуемый должен дать ответы «да» или «нет».

Тест FPI используется для психодиагностики, профориентации, психологического консультирования, экспертизы и т.п. Опросник FPI предназначен для лиц в возрасте от 16 лет и старше.

Опросник FPI содержит 12 шкал, диагностирующих невротичность, спонтанную агрессивность, депрессивность, раздражительность, общительность, уравновешенность, реактивную агрессивность, застенчивость, открытость, экстраверсию-интроверсию, эмоциональную лабильность, маскулинность-феминность.

Опросник FPI (форма В) был адаптирован и модифицирован в 1989 году на факультете психологии ЛГУ А. А. Крыловым и Т. И. Ронгинской по договору о научном сотрудничестве с Гамбургским университетом. В этой работе также принимал участие венгерский психолог Ф. Короди.

Общее количество вопросов в опроснике – 114 (форма B). Опросник FPI используется в прикладных целях и обязательна его интерпретация специалистом.

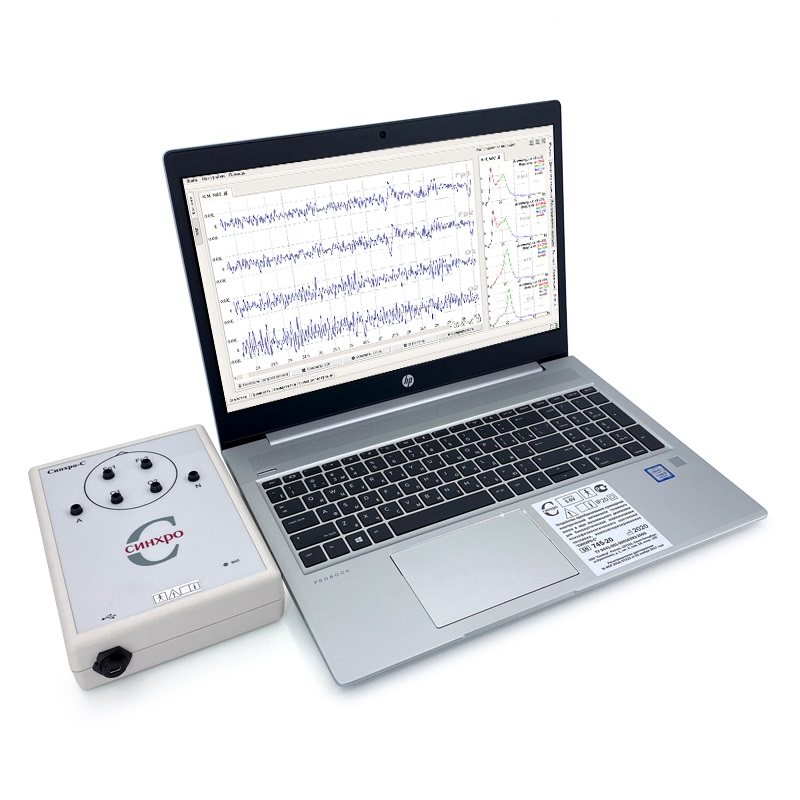

Технические требования

- DVD привод встроенный или внешний

- Операционная система Windows 7, 8, 10 и выше

- Офисный пакет (Word, Excel) с активной лицензией для редактирования отчетов

- Наличие локальной сети в классе для сетевых версий ПО

[tds_info]Обращаем ваше внимание, что данный товар предназначен для использования в немедицинских целях в рамках предоставления социально-психологических, социально-педагогических услуг при проведении занятий психолого-педагогической коррекции. Товар не предназначен для использования в медицинских целях, либо для оказания медицинских услуг.[/tds_info]

Логопедические комплексы БОС

Логопедические комплексы БОС Логопедические тренажёры

Логопедические тренажёры Логопедические методики

Логопедические методики Логопедическое программы и игры

Логопедическое программы и игры Психоэмоциональные комплексы БОС

Психоэмоциональные комплексы БОС Кабинет психолога ДОУ

Кабинет психолога ДОУ Кабинет психолога СОШ

Кабинет психолога СОШ Для детей дошкольного возраста

Для детей дошкольного возраста Для детей начальной школы

Для детей начальной школы Для подростков

Для подростков Профориентация

Профориентация Профилактика зависимости

Профилактика зависимости Интеллектуальные способности

Интеллектуальные способности Особенности личности

Особенности личности Песочная терапия

Песочная терапия Сенсорные наборы

Сенсорные наборы Двигательно-развивающие комплексы

Двигательно-развивающие комплексы Развивающие компьютерные игры

Развивающие компьютерные игры Опорно-двигательные комплексы БОС

Опорно-двигательные комплексы БОС Многофункциональные комплексы БОС

Многофункциональные комплексы БОС Пользовательские комплексы БОС

Пользовательские комплексы БОС

Отзывы

Отзывов пока нет.